梅田卓也(代表コーチ)のプロフィール

梅田 卓也(ウメコーチ)

”医療資格保有でスポーツトレーナーを本職としている体のことをよく知るサッカーコーチ”

・1986年生まれ

・愛知県愛西市出身

【経歴・所有資格】

・元オーストラリアフットサル トップリーグ選手(2013年)

・理学療法士(2009年取得)

・NESTA認定キッズコーディネーショントレーナー

・一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会認定ディフューザー

・MAJIA GOLDEN AGE SOCCER SCHOOL(Jr.ユース) フィジカルコーチ(2021年〜)

・岐阜聖徳学園大学サッカー部 コンディショニングコーチ兼トレーナー(2022年〜)

・ドイツサッカー「育成フィジカルトレーニング」「コーディネーション」資格取得プログラム受講

・JARTA トレーナーカレッジ 全講座受講

・JARTA サッカー戦術動画アプローチ 全講座受講

・公認身体管理指導士

・赤十字ベーシックライフサポーター

・フットサルスクール コーチ歴7年

・スポーツトレーナー歴(フィジカル・メディカル含む)10年

(過去サポートチーム:Futsal Clube UNIÃO U-12/15/18/TOP、ユニアオレディース愛知、小学生サッカーチーム、社会人フットサルチーム、女子サッカーチーム)

(過去サポート選手:小学生県トレセン選手、小学生地域トレセン選手、中学生県トレセン選手、小学生女子県トレセン選手、強豪高校サッカー部選手、社会人海外プロチャレンジ選手、社会人東海リーグ所属選手など)

【活動への想い】

サッカーは好きで上手くなりたいけど、「足が遅い」「動きの俊敏さがない」など、現代のジュニアサッカー選手の持つ問題を包括的に解決したいと思い活動しています。

6歳からサッカーを始め、25年以上サッカーやフットサルをプレーしてきた経験、理学療法士として選手の怪我のリハビリや再発予防をしてきた経験、スポーツトレーナーとして小学生から大人までのフィジカルトレーニングをしてきた経験を活かし、子どもたちに向き合っていきたいと思います。

・理学療法士学生向け勉強会講師 7回 (2018年、2019年)

・岐阜県クラブ連盟指導者講習会にて「スポーツ障害と予防」についての講演 (2019年)

・フットサルクラブチームの保護者様へ「成長痛について」「テーピングの基礎」の講習会 (2019年)

・MAJIAゴールデンエイジサッカースクール主催「スペインメソッドトレーニング魔法のワンデイキャンプ」フィジカル部門セッション講師(2022年、2023年)

・名古屋オーシャンズフットサルスクール「フィジカルトレーニングイベント」セッション講師(2020年、2023年)

・犬山市民総合大学スポーツ学部(スポーツ指導員養成講座)講師(2024年)

これまでの歩み

はじめまして。

トレ塾の代表コーチの梅田卓也(うめだ たくや)です。

皆さんには、ウメコーチと呼ばれています。

このたびは、トレ塾のサイトをご覧いただきありがとうございます!

「トレ塾ってどんなコーチが担当してくれるの?」

このようにお思いになっている方が多いと思いますので、いまから私の詳しいプロフィールと、トレ塾を運営するに至った経緯をお伝えいたします。

6歳のときに双子の兄とサッカーをはじめました

私には双子の兄がいます。

6歳のときにいっしょにサッカーをはじめました。キッカケは、保育園でおこなわれたサッカー大会だったと思います。

もちろん二人の夢はサッカー選手。双子の兄といっしょに、日が暮れるまで夢中になってボールを蹴っていました。

小学校に入学してからも一生懸命練習をして、ミッドフィルダーの私とゴールキーパーの兄、二人で地域のトレセンにも選ばれたりもしていて、地元ではちょっとした知られた存在でした。

【中学時代】トレセンに選ばれ続ける兄。一方、トレセンを外される私

小学校を卒業後、中学でももちろんサッカー部に入部しました。

しかしあまり強くなかったため、なかなか試合に勝てない日々。

さらに、体力がないという理由で、小学校のときから選ばれつづけてきたトレセンにも外されました…。

一方兄は、トレセンに選ばれつづけていたこともあり、余計に悔しい思いをしていました。

「またトレセンに戻ってやる!」と決意し、毎晩走り込みをおこない、体力がないという自分の弱点をすこしずつ克服。

その結果、数カ月後におこなわれたサッカーの試合で、トレセンのコーチの目に留まり、再びトレセンに選ばれることができました。

このときに「自分のカラダは、努力で変えることができるんだ!」という達成経験をしました。

【高校時代】フィジカルの弱さが原因でAチームに入れない日々

中学では試合に勝てないことが多かったため、高校は強豪のサッカー部に入部したいと思っていました。

そのため、インターハイ出場歴のある名古屋市のサッカー強豪校に進学。

「絶対にレギュラ−になって全国大会に出場する!」と自分に誓ってサッカー部に入りました。

しかし、ドリブルの技術を認められていた時期もありましたが、なかなかAチームに入れない日々が続きます。

その理由のひとつが、フィジカル面で通用しなかったことです。

ドリブルをしていても、強い選手にぶつかられたら飛ばされる。

密集地帯でボールをキープできない。

とにかくフィジカルが原因でプレーが通用しなかったため、とても悔しい思いをしていました。

しかしまわりに負けたくなかったので人一倍努力をしました。

朝練・昼練・夕練・その後の自主トレーニング。

まさにサッカー漬けの毎日。

その甲斐もあってか、少しずつ当たり負けしないカラダになっていき、徐々にAチームとしてプレーできる機会も増えてきました。

高校最後の選手権大会・愛知予選…

高校のいちばんの思い出は、高校最後の大会「全国高校サッカー選手権」の愛知県予選です。

約180校参加のなか、私たちの高校は順調に勝ち進み、ついにはベスト4までたどりつきます。

ちなみに、準決勝の会場は、名古屋グランパスも使う『瑞穂公園陸上競技場(現:パロマ瑞穂スタジアム)』。

プロが使うピッチということもあって、芝もキレイに整備されており、スタンドも2万人以上収容できる規模なので、愛知県の高校サッカープレイヤーにとってはまさに聖地です。

決勝進出をかけた一戦

決勝をかけた試合当日。メインスタンドは満員で、各校応援団による応援もあり、会場は熱気に包まれていました。

このような熱気を全身に帯び、ピッチに立った時はカラダの芯からゾクゾクして鳥肌がたったことを今でもおぼえています。

さらに「これまで自分はスタンドからみていた側なのに、いまは自分の足でこのピッチに立っているんだ」と思うと感激もしました。

そしてついにキックオフ。

相手の高校は自分たちよりも強豪でした。試合開始20分で2点を取られ、つねに劣勢を強いられる展開が続きます。

そんな中、前半残り5分に、親友のセンタリングのこぼれ球を自分が押し込み1点を返しました。

しかし、シーソーゲームの末、惜しくも3-4で終了のホイッスル。愛知県大会ベスト4でぼくの高校サッカーは終わりを告げました。

全国大会に出るために自分のすべてを捧げた高校サッカー。

「これで高校サッカーはおしまいなんだな…」

高校サッカーの時間は二度と戻ってこないという現実を突きつけられ、さみしい気持ちにもなりましたが、大好きなサッカーに全力で打ち込むことができた高校3年間はとても充実していました。

【大学時代】理学療法士の道へ

本気でサッカーを取り組むのは高校までとし、大学では医療の勉強をしたいと決めていました。

私が目指していたのは『理学療法士』という職業です。

なぜ理学療法士を目指そうと思ったのかというと、小学生のころから医療のテレビ番組をよくみていて、昔からカラダの仕組みに興味があったからです。

そのため猛勉強し、愛知県で理学療法士の資格をとれる大学に進学しました。

フットサルとの出会い

大学へ進んでも、勉強のかたわら楽しむ程度にサッカーを続けていました。

そして大学2年のころに、友人の誘いでフットサルと出会います。

狭いコートで多くボールを触ることができるフットサルは、ドリブルが好きだった僕をすぐに虜にしました。

高校でサッカーは完全燃焼していたつもりだったのですが、どこか心残りがあったのでしょう。

ちょうど、競技としてもう一度フットボールに取り組みたいと思っていた時期でもあったため、本格的にフットサルをやろうと決めます。

目標は、高校のときに成し遂げることができなかった「全国大会出場」。

結局、大学のときは全国大会への出場は叶いませんでしたが、情熱を持てるあたらしい目標もでき、密度の高い大学4年間を過ごすことができました。

【社会人】念願だった全国大会に出場!

そして無事に理学療法士の試験に無事合格し、総合病院に就職します。

骨折をした方や脳卒中の方に対してリハビリをおこない、多くの患者さまと向き合ってきました。

ちなみに、社会人になっても全国大会を目指してフットサルを続けていました。

日中は理学療法士として働き、夜や休日はフットサルに情熱を注ぐという生活。

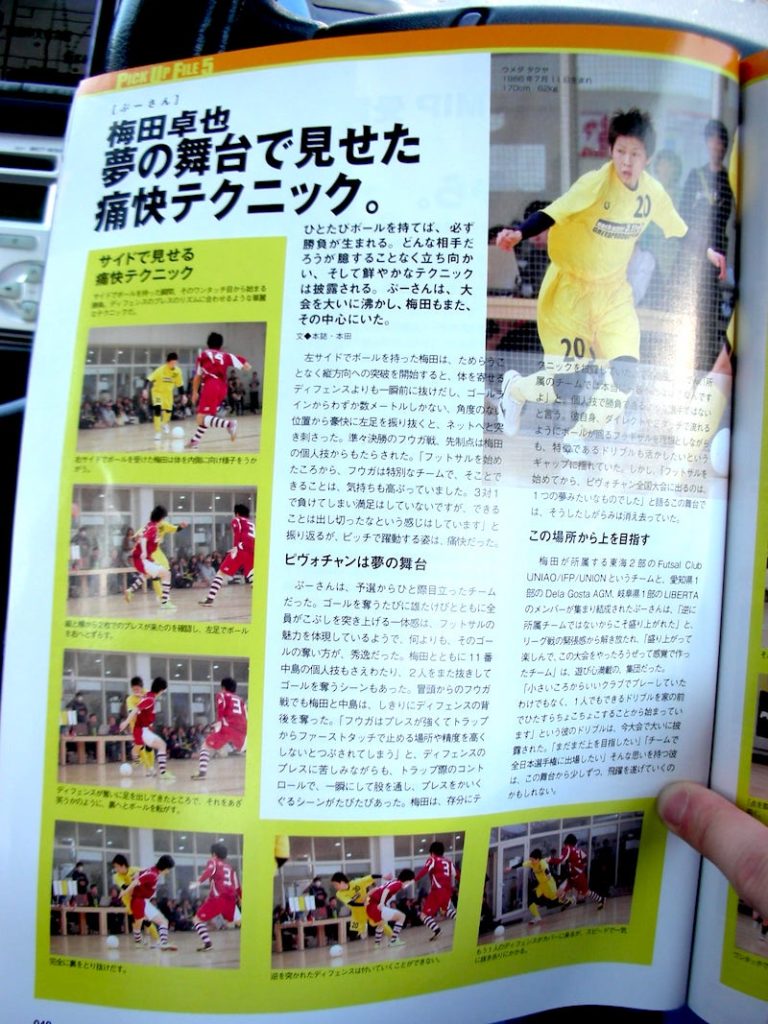

そして社会人3年目に、民間大会ではありますが、念願だった全国大会に出場することができました。

自分自身の調子も良く、ベスト8まで勝ち進むことができたため、フットサルの雑誌にもインタビューをしていただけました。

仕事とフットサル、両方が充実している日々を送っていました。

そして、オーストラリアへ渡航することを決めます。

オーストラリアでFリーガーに

なぜオーストラリアに渡航しようと思ったかというと、仕事として生涯取り組む理学療法士として、海外の最先端の治療技術を学びたかったからです。

計画としては二回の渡航を考えており、一度目は語学の習得と現地の視察。二度目に理学療法の技術の習得を計画していました。

しかし、渡航が近くにつれて「海外でもフットサルを本気で勝負したい!」という気持ちがフツフツと湧いてきます。

というのも、ちょうどこの時期、全国大会ベスト8や東海2部リーグ優勝を達成し、フットサルに対する情熱が高まっていたからです。

そのため、事前にネットで現地のフットサル情報を持っている人にコンタクトをとって、その方にシドニーのチームを紹介してもらうことになりました。

そして準備が整い、いざオーストラリアに出発。

オーストラリアに到着してからは、午前中は学校で語学の勉強をし、夜はフットサルをするという生活をしていました。

フットサルでは、渡航前に紹介してもらった、Fリーグに所属しているシドニーのチームに練習生として参加します。

数回練習に参加したあと、監督から「ぜひ加入してくれ!」と声をかけていただき、正式にチームに入団することができました。

これでオーストラリアのFリーガーとして、全土の強豪相手に挑戦していくことになります。

しかし、屈強な海外選手のフィジカルに圧倒されて通用しない…

オーストラリアのフットサル選手の特徴は、個々の選手の思い切りの良いプレーです。

くわえて、フィジカル面で屈強な選手が多く、日本とはまた違ったスタイルのフットサルでした。

そのため、最初はなかなかオーストラリアのプレースタイルになじめず、カラダの大きな選手に対して当たりで負けることが多かったり、スピーディーなゲーム展開についていくことにとても苦労しました…。

カラダの使い方を変える

この難しい状況を打開するために、戦い方を変えることにしました。

それが「カラダの使い方を変えること」です。

というのも、カラダの大きな相手に対して真正面からドンッ!とぶつかっても負けてしまいます。

そのため、カラダのしなやかさを出して、相手の当たりをいなせるよう(相手の当たりを受け流すような感じ)になろうと思いました。

それらが実際のプレーで使えるように、練習日以外でもカラダの使い方をトレーニングしました。

徐々にプレー中も自分が思い描いていた動きができるようになり、試合でもカラダの大きな選手に対して、自信を持って戦えるようになりました。

もともとスピードはあったので、相手の当たりをいなせるようになってからは、以前よりもスピードが活きるようになり、どんどんまわりからの評価も上がりました。

結果として、オーストラリアのFリーグで準優勝、ビクトリア州で行われているリーグ戦では優勝することができました。

また、NSW(ニューサウスウェールズ)州の代表にも選ばれ、オーストラリア全土の選抜大会のような試合にも出場しました。

オーストラリアでのプレーを通して「カラダが小さくても、カラダの使い方を知ることで相手に勝てるんだ」いうことを学びました。

オーストラリアから帰国後…

約1年の滞在を経て日本に帰国し、トレーナーの活動をはじめます。

その後は、愛知県のフットサルのクラブチームで、小学生から大人までパフォーマンスアップのトレーニング指導や、ケガ後のリハビリを担当していました。

そして2020年の4月からは、小学生を対象とした、サッカーに特化したカラダの使い方をお伝えする『トレ塾』を立ち上げます。

『トレ塾』をはじめた理由

トレ塾をはじめた理由は、以前ぼくがトレーニングを担当した、小学生選手との関わりにあります。

その小学生の選手は、フットサルが大好きで賢いプレーをする選手ですが、スピードがなくて活躍できずに悩んでいました。

ファーストコントロールで相手の逆をつき、一瞬相手を交わすも、足が遅いため抜いた相手に追いつかれてしまう。

さらに体が小さいため、相手に横からチャージされると負けてしまったり、シュートを強く蹴ることもできませんでした。

いくら相手よりも賢いプレーができても、結局はカラダの大小やスピードの違いで活躍できなかったのです。

前面に感情を出す選手ではありませんでしたが、相当悔しい思いをしていたと思います。

その選手に対して、自分が過去にやってきた「体幹トレーニング」や「体のしなやかさを高めるトレーニング」を小学生用に応用し、おこなってもらいました。

そのほか、スピードを高めるトレーニングやステップのトレーニング、体の使い方を覚えるトレーニングなど様々なメニューも取り組みました。

トレーニングは1回で結果が出るものではありません。あるいは1週間や1ヶ月でも結果が出るものでもありません。

しかし彼は、毎週ぼくのトレーニングに参加してくれて、真面目に取り組んでくれました。さらに自主トレも家でコツコツと続けてくれました。

その結果、彼は少しずつ速さ、力強さ、しなやかさを獲得し、いまでは体格以上にカラダを大きく使うプレーができるようになりました。

そして自分より大きな相手にも負けないチャージや、緩急をつけたドリブルから力強いシュートを放ちます。

彼は当初とは見違えるほどに負けん気と自信が満ち溢れており、迷いのないプレーをする選手になったのです。

このようなケースから、カラダが小さかったり、足が遅かったりしても「カラダの使い方を学ぶことで、どんな相手とでも戦えるようになる」と、確信に近いものを感じるようになりました。

そのため、身体機能の差で活躍できない子たちに対して、ぼくのトレーニング理論で活躍できる子をひとりでも増やしたく思い、『トレ塾』を立ち上げました。

自分に自信をもてるプレーができるようになってほしい

トレ塾では、基本的な動作(走る・止まる・飛ぶ・蹴るなど)に必要な筋力・動き方などをご指導します。

さらに、ドリブル・ボールキープ・シュート・守備などに必要なカラダの能力など、サッカー・フットサルに特化したプログラムが組まれています。

さらに、親御さんにもお子さんの成長にとって必要な知識をお伝えし、親子でいっしょに成長を楽しめる塾(コミュニティ)を運営していきたいと思っています。

トレ塾に参加している選手が、身体面の変化を感じられるようになり、プレーが変わっていくことを期待しています。

そして自分のプレーに自信をもてるようになり、どんな場でも、相手選手に負けないパワフルなプレーができるようになる。そんな選手が増えてくれることを願っています。

無料体験のお申込みはコチラから↓

トレ塾にご興味がありましたら、一度無料体験にいかがでしょうか?

こちらからお申し込みくださいませ。